7月12-24日,国家重点研发计划“地球系统与全球变化”重点专项“陆气相互作用关键要素的卫星定量遥感反演”(以下简称“陆气遥感”)项目负责人、中国科学院空天信息创新研究院(空天院)遥感与数字地球全国重点实验室研究员倪文俭带领项目团队,参与由中国21世纪议程管理中心组织实施的“黑河流域生态监测技术联合测试及应用示范(EcoTest)”。

在生态环境部指导下,21世纪中心组织相关国家重点研发项目,依托黑河流域地表过程综合观测网与祁连山森林生态站,在黑河流域上、中、下游开展空天地一体化生态监测、冰冻圈生态水文监测以及应用示范,涵盖生态系统碳收支、生态水文、生物/植被参量等多种参数,EcoTest可为陆气相互作用关键要素定量遥感产品提供高精度验证数据。

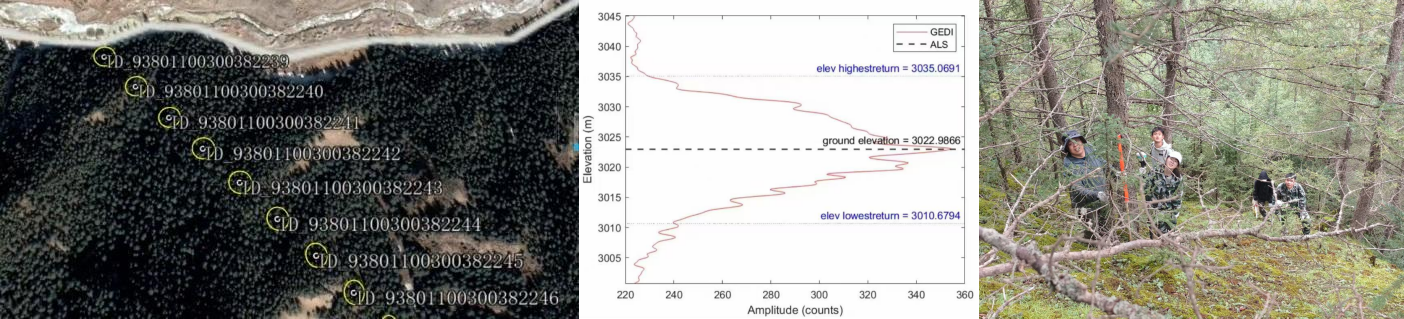

陆气遥感项目团队在EcoTest实验中开展了系列实验工作:一是,依托黑河流域地表过程综合观测网上游垭口多年冻土站,完成地基雷达(GPRI)的整体安装调试,将地基雷达系统用于野外地表连续观测,该套系统将为多年冻土区长期地表形变的连续监测、卫星观测成果的验证、后续高精度DEM数据以及积雪雷达监测的生成提供强有力的数据支撑;二是,开展基于探地雷达的冰川测厚工作,获取了一手观测资料;三是,依托祁连山森林生态系统国家定位观测研究站,获取了复杂地形环境下1.4平方公里的森林高密度激光雷达点云数据,为森林结构参数验证提供了高质量的参考数据;四是,时隔17年完成了2008年设置的青海云杉1公顷样地的单木复测工作,为准确量化森林植被碳储量及其动态变化提供了宝贵的实验数据;五是,开展山地林区天基大光斑激光雷达波形地面调查,地形坡度突破了40度,为自主研发的地形自适应波形指数(SAWA)的验证、生物量估测模型的标定和森林调查新技术新装备的验证提供了实测数据;六是,开展了黑河下游土壤温度、湿度、盐度的样地观测工作,为深入理解黑河下游绿洲-荒漠过渡带的水分循环机制和土壤盐渍化过程提供了重要的数据基础;七是,建设完成黑河下游水盐协同监测传感器网络,形成了覆盖草地、耕地、灌木等典型地表类型的四道桥-居延海站观测链,为黑河生态环境天-空-地一体化观测提供必要的高精度遥感地面观测数据支撑。

在空间地球观测进入高时空分辨率三维遥感的新形势下,陆气遥感项目将建立陆气相互作用关键要素的长时序、多星多模式、多圈层、高精度定量遥感反演新方法,研制植被、冰雪湖库和云等陆气相互作用关键要素的跨圈层遥感产品新体系,揭示跨圈层多要素的时空变化新规律及其影响机制,为应对全球变化提供科学支撑。

黑河下游水盐协同监测(空天院)

地基雷达观测系统布置(同济大学) 冰川厚度测量(中国科学院西北生态环境资源研究院)

青海云杉样地每木复测(空天院,左图为2008年实验)

天基大光斑激光雷达山地林区地面调查(空天院)

动态新闻