近日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)遥感与数字地球全国重点实验室研究员王力团队在全球喀斯特地貌分布区植被干旱适应性研究方面取得新进展。研究团队研发的基于植被响应强度(RI)的评估框架,可识别和分析植被生态系统对气候变化的延迟植被响应窗口,进而揭示了全球喀斯特地貌分布区植被的干旱适应性时空变化。

近几年,持续的全球变暖使极端天气事件的频率和强度增加,深刻影响着陆地生态系统和碳循环。现越来越多的证据表明,了解并评估植被对极端干旱的响应机制,对维持地区的稳定性和适应性起到至关重要的作用。而对于全球喀斯特地貌分布区的植被绿化工作,虽得到广泛关注,但该地区生态系统的稳定性和适应性仍然没有得到充分的评估。为了提高全球喀斯特地貌分布区植被的抗旱性,有必要对该地区植被干旱响应特征和内在驱动规律进行研究。

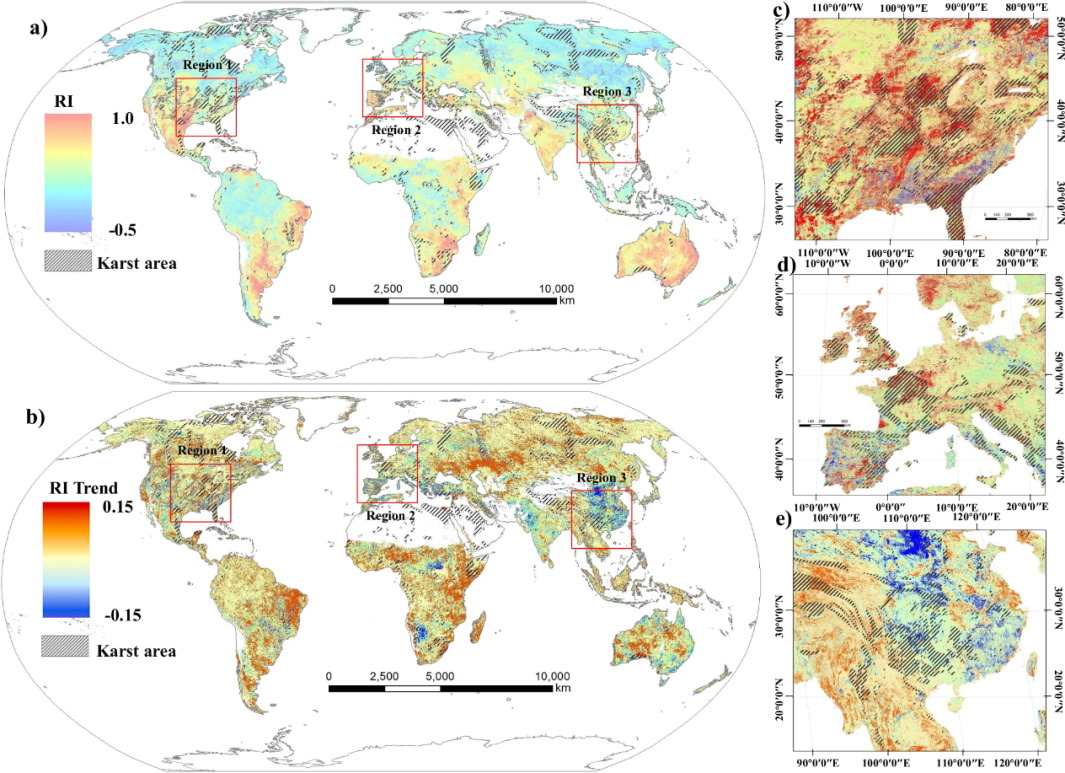

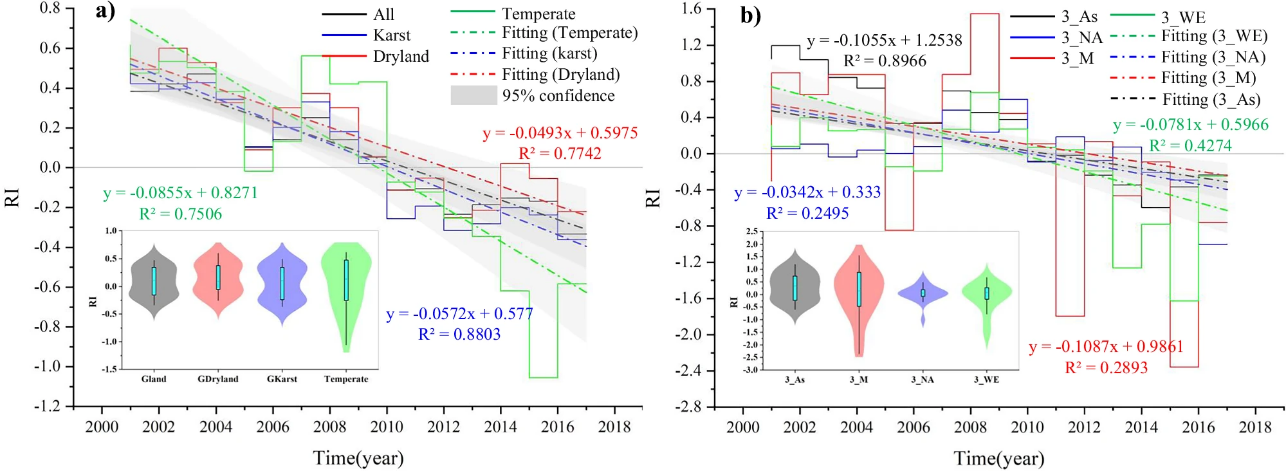

为此,王力研究团队利用2001至2019年的遥感与气候数据,构建了一套基于植被响应强度的评估框架,此套评估框架系统分析了全球喀斯特地貌分布区植被对干旱事件的响应与适应能力。结果显示,全球喀斯特地貌分布区植被的干旱适应性呈上升趋势(-0.06 yr⁻¹,p < 0.01),欧洲(RI = 0.05)和北美(RI = 0.10)的植被对长期干旱的适应能力明显强于亚洲地区(RI = 0.23)。

此外,研究基于敏感性分析结果指出,植被对干旱的适应能力主要受森林年龄、地形坡度、降水量和人口密度等因素影响。其中,森林年龄和坡度对适应性的正向贡献分别为16.67%和18.87%,而降水和人口干扰则分别导致适应性下降32.27%和31.22%。尽管生态修复工程在短期内促进了喀斯特地貌分布区的植被覆盖,但人工恢复的年轻植被在短期内仍缺乏抗旱能力。该研究结果揭示了生态演替更完整、持续时间更长的生态系统具有更强的抗旱能力。

以上相关成果以“Differential vegetation drought adaptability in global karst areas”(全球喀斯特地貌分布区植被干旱适应性差异)为题于2025年10月发表在《自然合作期刊·气候与大气科学》(npj Climate and Atmospheric Science)期刊。空天院博士生贺原惠子,空天院王力、助理研究员刘时栋和中山大学副教授裴杰为共同第一作者,王力和空天院研究员陈方为通讯作者。合作者分别来丹麦哥本哈根大学、孟加拉吉大港大学、联合国教科文组织国际岩溶研究中心、中国地质科学院、中山大学、北京师范大学以及大气物理研究所等国内外研究单位。该研究得到了国家重点研发计划政府间国际科技创新合作专项地球观测组织(GEO)合作项目、国家自然科学基金、博士后科学基金等项目的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41612-025-01223-5

图1 全球植被干旱适应性空间异质性

图2 全球喀斯特地貌分布区植被干旱适应性变化趋势

动态新闻