近日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)研究员王成团队在光子计数激光雷达数据水深反演取得新进展。

浅海是连接陆地与深海的重要过渡带,蕴藏着丰富的资源,是航运、渔业、能源开发和岛礁建设的核心区域。在这一关键区域,水深信息是海洋工程、航道安全、资源调查和生态修复等研究的基础。然而,全球仍有约 50% 的浅海区域缺乏精确水深数据。如何实现高精度、广覆盖的浅海测深,已成为亟待突破的关键科学问题。

星载激光雷达(LiDAR)被认为是目前精度最高的遥感测深手段,能够穿透清澈海水,可精确测得水面与海底的高度信息,但其应用仍受两大挑战制约:一是,信号衰减限制覆盖范围,在浑浊或悬浮物浓度较高的水体中,激光信号易受散射与吸收影响,底部回波能量迅速衰减,导致底部信号难以识别,进而限制了测深能力;二是,光学反演模型精度受限,现有多源遥感协同反演方法多基于单一光学影像和有限样本构建模型。受光学影像水下穿透能力限制,其在复杂水体环境中的测深精度与空间连续性仍难以满足需求。

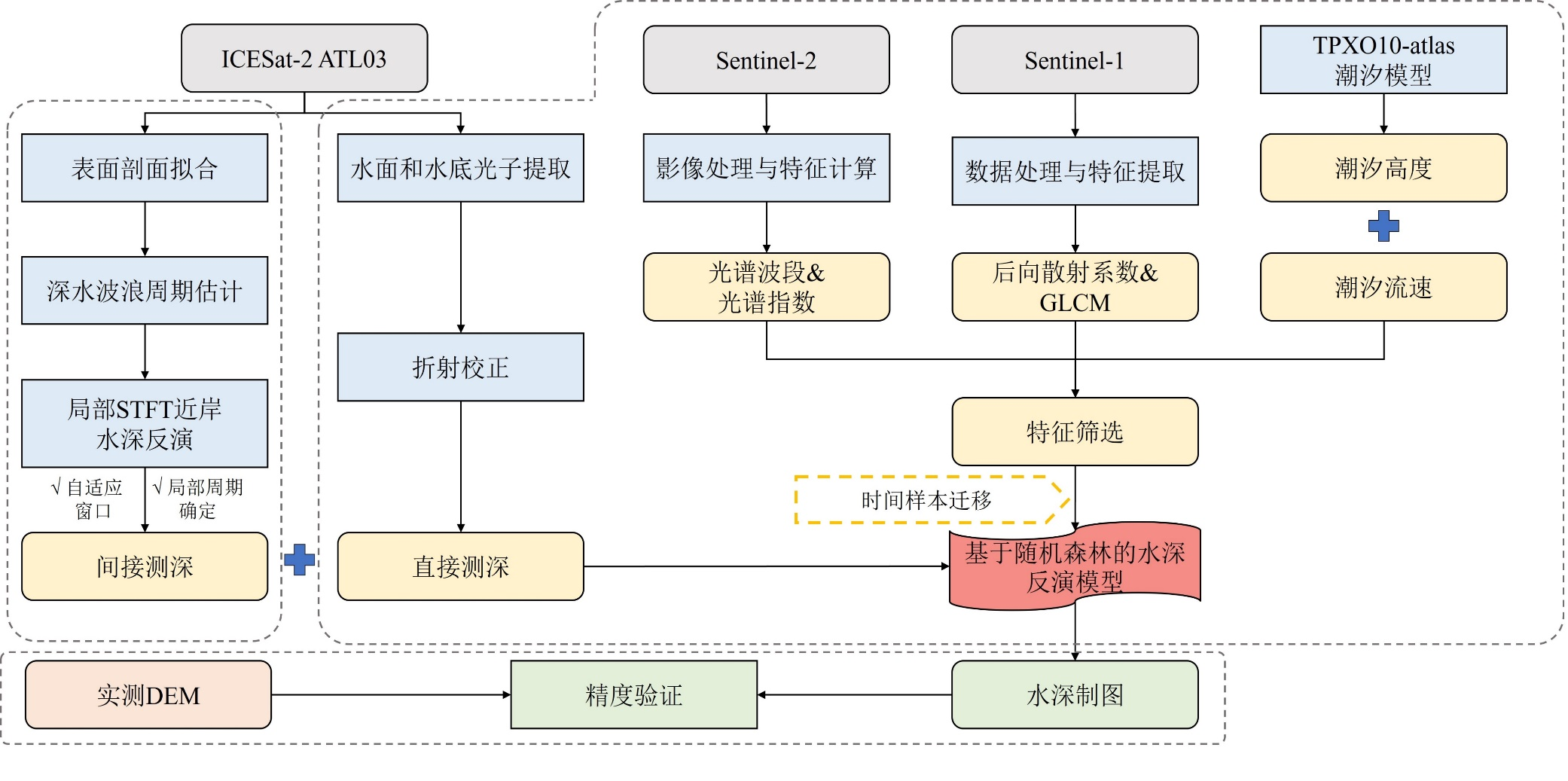

针对上述问题,研究团队集成波浪信息间接反演水深+光学与SAR特征融合+潮汐动力引入+时间样本迁移策略等关键环节,提出融合 ICESat-2 间接反演与多源遥感数据的水深制图新框架(图1),实现多源信息互补与模型泛化能力提升,为复杂浅海环境下的高精度水深制图提供新途径。

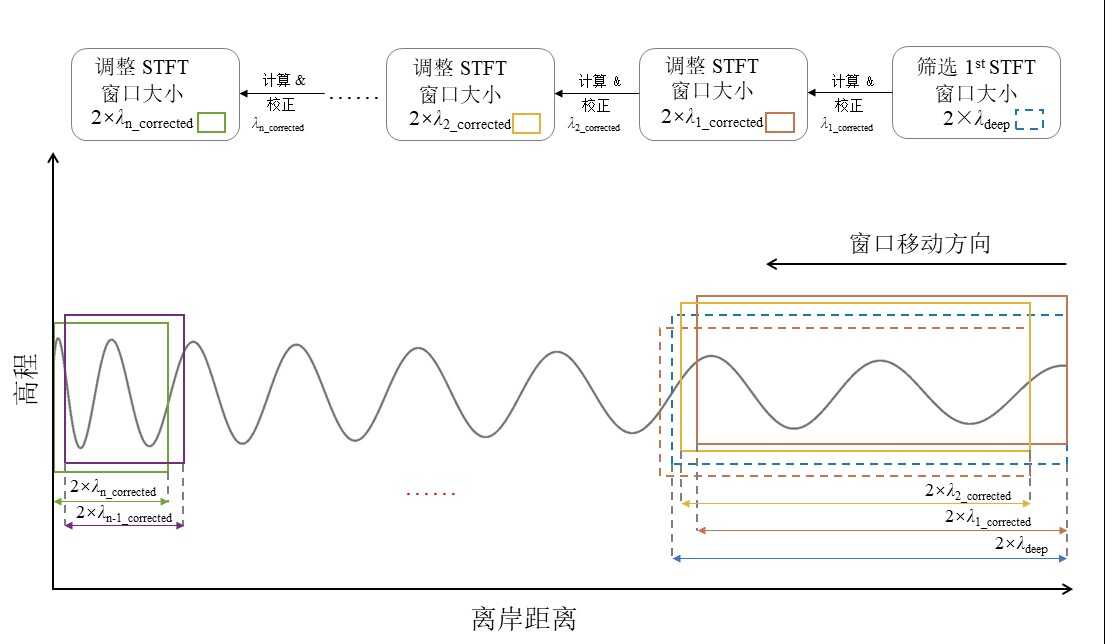

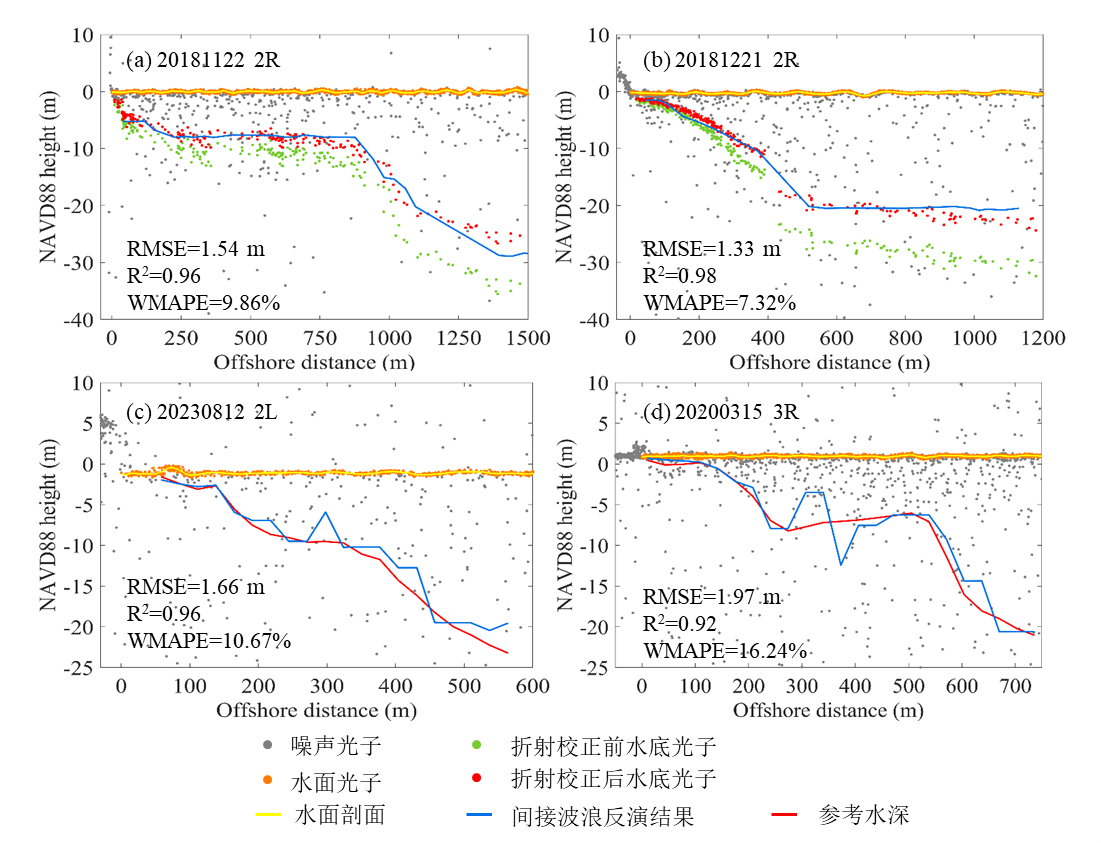

研究团队创新性提出的基于ICESat-2的波浪间接测深(PAWLP方法)是ICESat-2遥感数据沿轨光子序列上设置自适应分析窗口(图2),逐步调整分析尺度以匹配局部波动特征,提取局部波浪周期,并结合线性波动理论估算水深,从而在缺乏底部回波的区域实现间接测深(图3)。

与传统基于固定波周期的间接反演方法相比(表1),PAWLP 方法在不同水体条件下均表现出更高的稳定性与精度。通过自适应调整分析窗口以捕捉局部波浪周期变化,PAWLP 能有效减少周期设定误差带来的影响,在保证空间连续性的同时,显著提升了水深反演结果的空间一致性与整体鲁棒性。

表1 ICESat-2间接测深反演方法的精度比较结果

为进一步拓展测深覆盖范围,研究团队融合了光学影像、SAR纹理特征、潮位高程与潮流速度数据,并引入时间样本迁移策略,通过跨时相影像匹配扩充训练样本集,显著提升模型的稳定性与适用性。

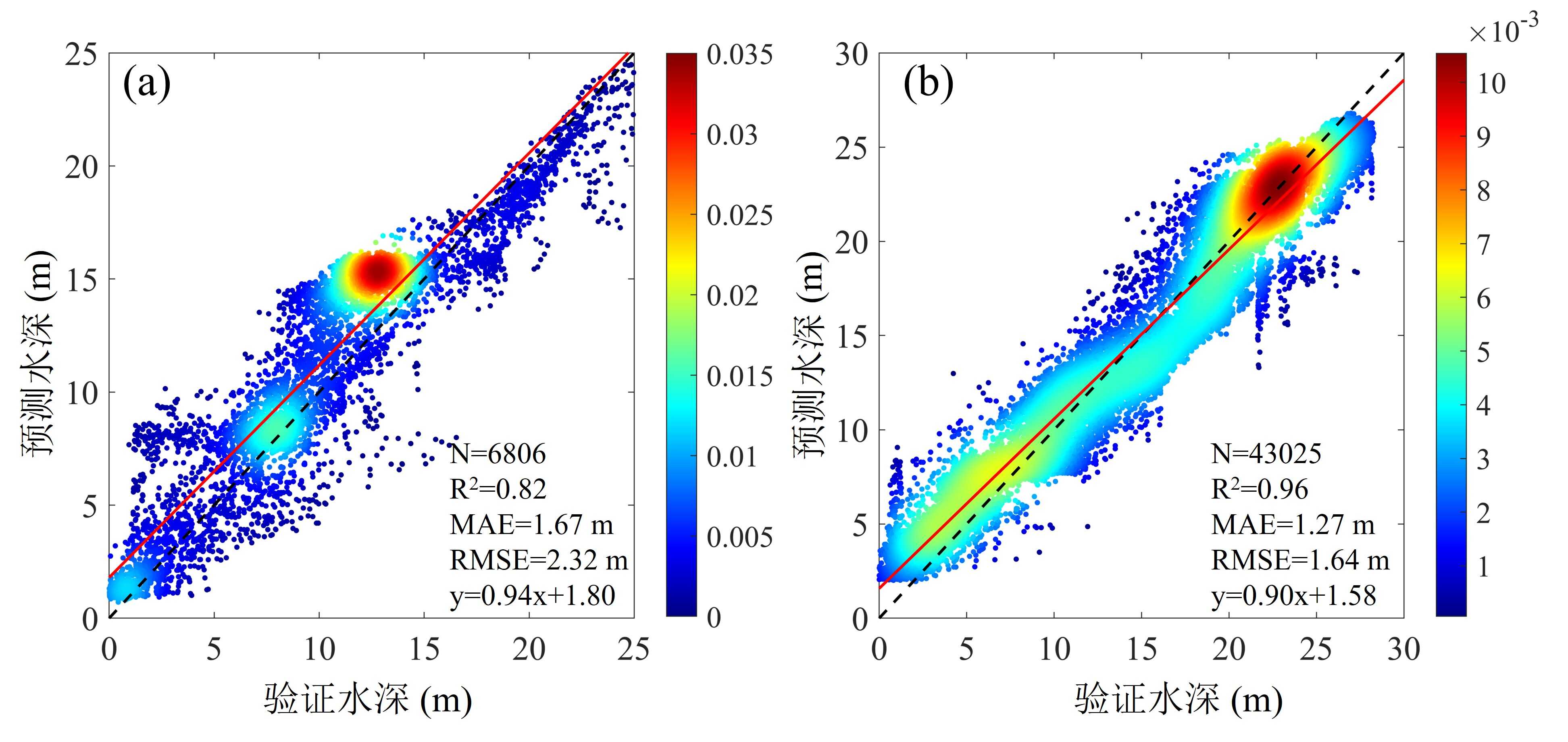

基于随机森林模型生成的水深反演结果表明(图4),模型预测值与实测值高度一致,在浑浊与清澈水域均保持良好的拟合关系,显著改善了传统方法在浑浊水体下的测深性能。

研究成果系统展示了ICESat-2遥感数据波浪间接反演与多源数据驱动相结合的卫星水深制图框架,突破了水深饱和与光学穿透受限问题,为实现大范围和高精度浅海水深测绘提供了新的思路。该方法特别适用于光学复杂水体环境,为浅海岛礁精细化测深奠定了坚实的技术基础。

研究成果以“A novel bathymetric mapping framework integrating indirect inversion of ICESat-2 and multi-source remote sensing data”为题,近期发表于遥感领域国际学术期刊《Remote Sensing of Environment》(中国科学院一区TOP)。空天院博士研究生王子家为第一作者,副研究员聂胜为通讯作者。合作单位还包括武汉大学和中国地震局地质研究院。研究工作得到国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划等项目资助。

图1 融合ICESat-2间接反演与多源遥感数据的水深制图框架

图2 ICESat-2遥感数据沿轨道的自适应 STFT 窗口选择策略

图3 基于 ICESat-2 遥感数据的间接水深反演结果

图4 水深精度评价结果。(a)浑浊区域,(b)清澈区域

动态新闻