近日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)遥感与数字地球全国重点实验室研究员王树东研究团队,在全国尺度陆地水资源趋势分析、归因与未来预测方面取得重要进展。团队创新性构建了“卫星遥感+地球系统模型+人工智能”的融合评估框架,在全国尺度上实现了1985年至2060年期间中国陆地水储量的高精度回溯与前瞻评估。该成果可支撑流域调水工程优化、农业用水保障与抗旱减灾等重大需求,相关论文已发表于美国地球物理学会(AGU)旗下全球变化领域旗舰期刊《地球未来》(Earth’s future)。

中国既拥有全球最大的灌溉面积,也分布着广泛的中低纬度冰川,陆地水资源的变化牵一发而动全身。因此,科学掌握水资源 “过去、现在和未来”的变化规律,能在流域调水工程优化、农业用水保障与抗旱减灾等方面,实现水资源供需精准匹配、利用效率最大化与风险损失最小化,为保障人类可持续生存与发展提供坚实支撑。

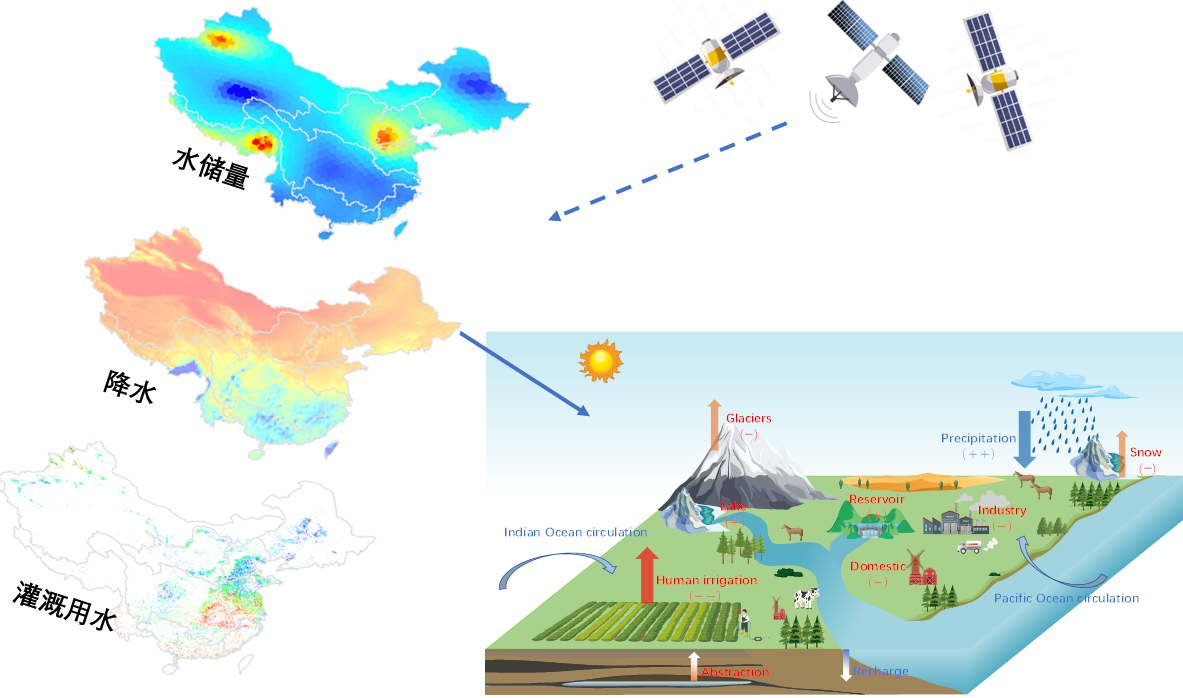

研究团队利用卫星观测、地球系统模型与机器学习协同,重建并预测长期陆地水储量演变,历史重建精度可达85%,并基于水量平衡和人工智能手段建立了长时间序列的遥感灌溉用水数据集,精度约75%。这意味着管理者不再只依赖零散点位,而是能以“全景图”的方式把握水量的增减、空间的冷热、季节的节律。

研究不仅实现了对全国水储量变化趋势的定量识别,还建立了与灌溉用水、人类活动和降水等因子的耦合归因机制。水资源管理必须“因地而异”,北方干旱区要把重点放在精准、节水、高效的灌溉与种植结构优化上,南方湿润流域则要提高对气候变率的适应能力与调度智慧。

研究团队还基于人工智能与九个地球系统模型开展情景预测,指出未来在维持现有用水与管理强度的前提下,至本世纪中叶干旱区与冰川区由气候变化导致的水储量下降很可能被进一步放大。同时,面对极端干旱日趋频繁的趋势,农业缺水与粮食安全风险需要被前置纳入评估与配置。

该研究由空天院联合中国气象科学研究院、可持续发展大数据国际研究中心、南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心、美国宾夕法尼亚大学等单位共同完成,并获得可持续发展大数据国际研究中心支撑项目、国家重点研发计划和国家自然科学基金重点项目资助。

图1 基于遥感大数据的中国陆地水资源量化分析。整合多源卫星观测,精确构建陆地水储量、降水、灌溉用水等水分量产品,在全国—流域—区域多尺度上量化水资源增减,并区分气候变化与人类活动的贡献。

动态新闻