近日,中国科学院空天信息创新研究院(空天院)全球农情遥感监测(CropWatch)团队副研究员、中国科学院青促会会员张淼在AI赋能通信铁塔服务农情信息实时智能感知方面取得新成果。

粮食安全是国家发展的核心战略,精准高效的农情监测是保障粮食安全的关键支撑。目前广泛使用卫星与无人机遥感等技术手段,应用于农情监测,但在耕种管收等关键环节的高频实时监测中仍存在短板。而遍布全国的通信铁塔,依托其全天候观测能力与稳定传输特性,为农情信息感知提供了独特技术支撑。

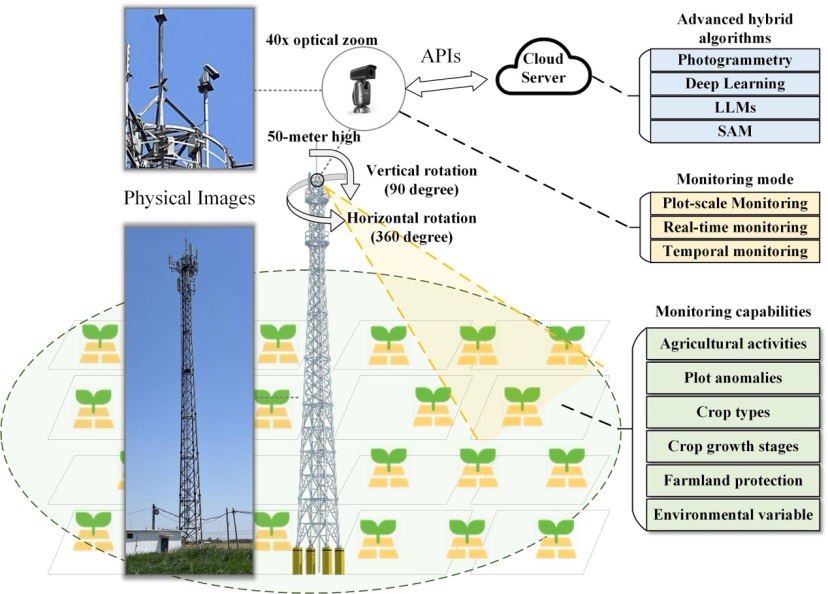

对此,研究人员提出AI驱动塔基农情信息实时监测新框架(图1),将通信基础设施从“通信节点”转化为“农情感知终端”,突破了农情高频实时监测的技术瓶颈。具体包括三项核心技术:

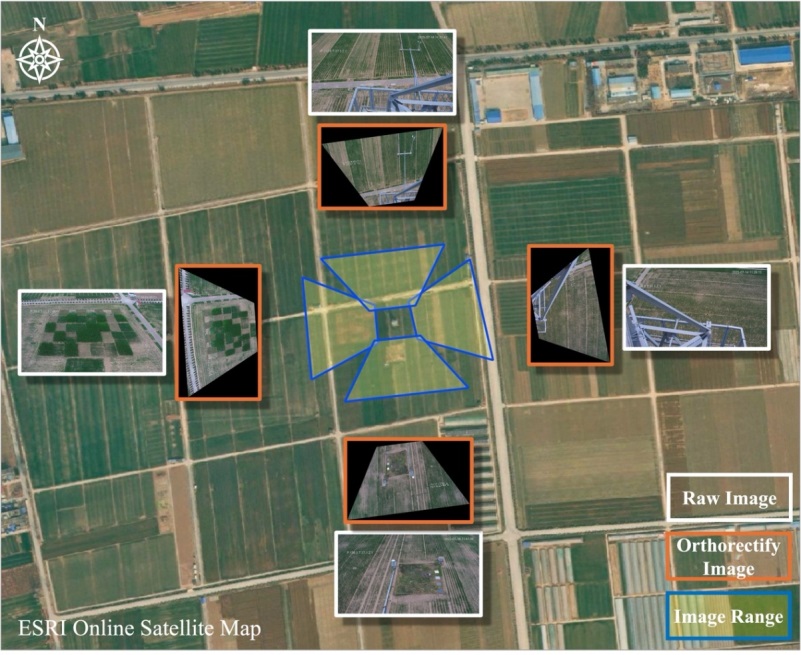

一是,倾斜影像米级精准定位。塔基摄像头通常高架、倾斜安装,图像坐标难以直接映射至地理坐标。研究人员提出基于四元数的地理坐标变换模型,可在实时视频流中快速完成空间配准,获得米级地理精度,为后续地块匹配和农情分析提供空间基底。

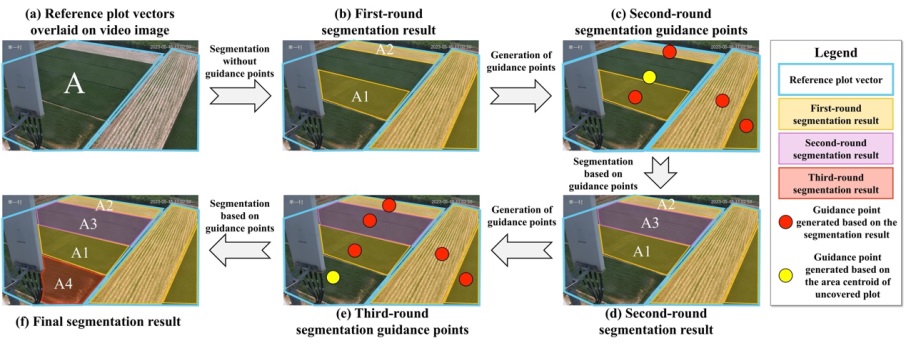

二是,复杂农田种植地块智能迭代自动分割。农田种植地块形态往往多样、边界不规整,且会随作物更替动态变化。团队人员构建了地理信息空间约束引导的 Segment Anything Model (SAM) 迭代分割策略(图3),结合SAM模型通用分割能力与塔基视频投影的地块边界约束,精准提取耕作单元,高效识别小地块与套作结构,实现农田种植地块的自动分割。

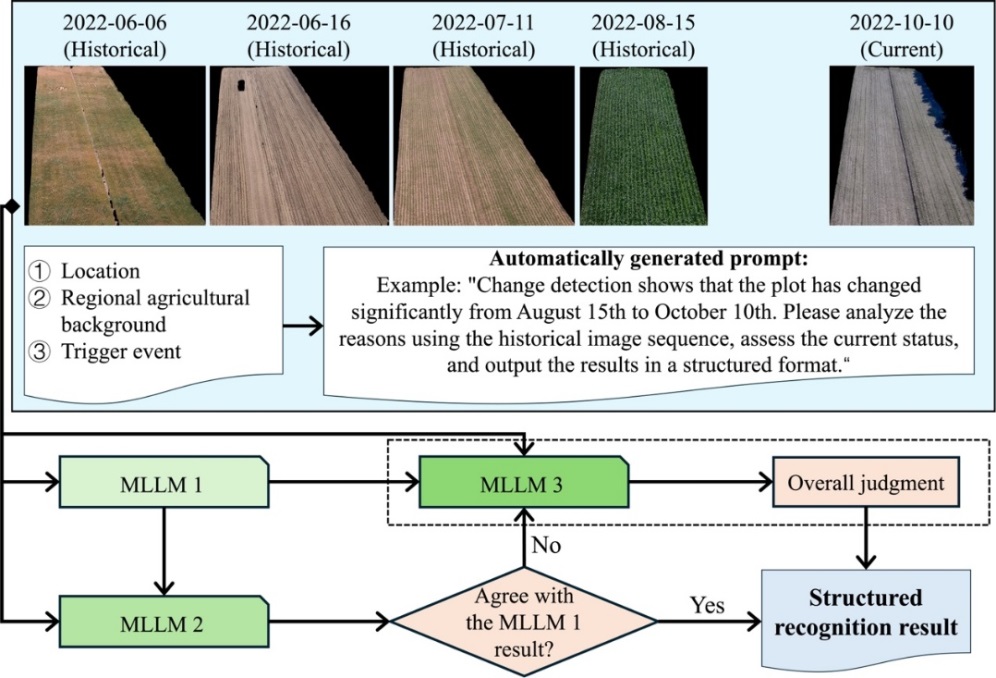

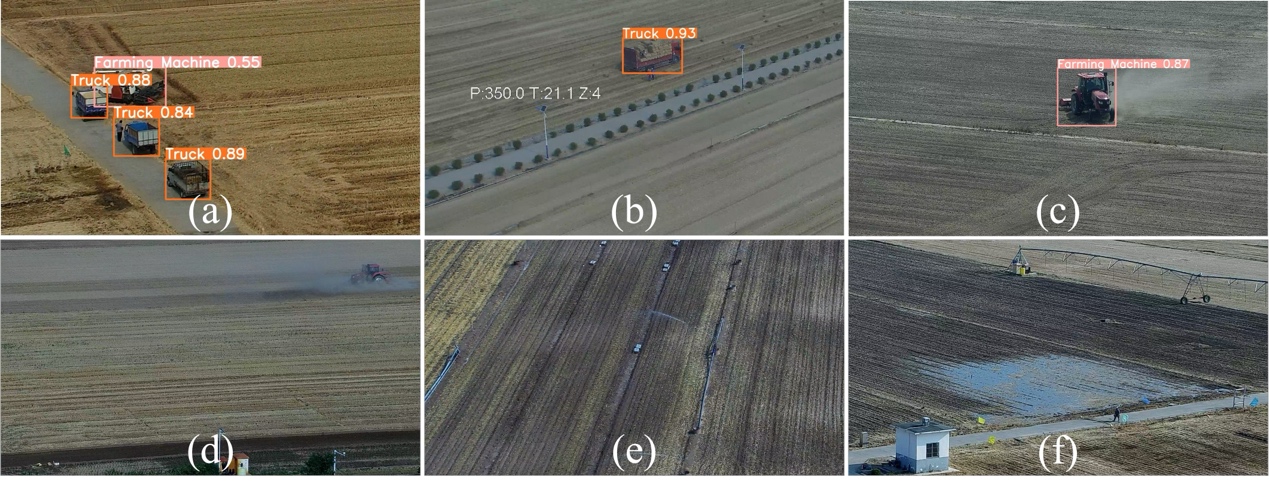

三是,多模态时序智能识别。团队构建了多模态大语言模型(MLLM) 解析框架(图4),将时间序列影像、作物种植与管理历史记录等多源信息综合输入模型,实现对作物类型、农事管理及农田异常的自动识别与解释。针对灌溉、喷药、施肥等农事管理与农机作业类型的识别准确率超过 92%,有效弥补了卫星遥感的短板。在河南新乡试验区,系统连续智能跟踪识别了数十块农田从“小麦收割—秸秆清理—土地翻整—灌溉”的全过程状态变化,实现了小时级的动态可视化(图5)。

这三项技术可完成分钟至小时级影像更新,打破传统遥感时间限制,实时捕捉农事动态,实现全天候不间断农情监测;聚焦地块级监测尺度,输出耕种管收农事活动全过程的精细化信息,与传统监测手段互补;展示了人工智能与遥感技术在农业数字化转型中的融合创新,不仅打通了通信基础设施与农业监测的跨界壁垒,更构建了可扩展的地块级农情监测体系。

除核心的农情监测外,上述技术在耕地保护、高标准农田监管等领域同样具备显著应用潜力。未来,塔基监测体系将与卫星遥感、无人机巡察、地面传感网络深度联动,打造“空-天-塔-地”一体化农情监控网络,为农业灾害应急、粮食安全决策提供强有力的技术支撑。

研究成果以“High-Frequency, real-time parcel-level agricultural monitoring framework: Integrating tower-based cameras and artificial intelligence”为题,近期已发表于农林科学领域权威学术期刊《Computers and Electronics in Agriculture》(中国科学院一区Top)。空天院助理研究员覃星力为第一作者,张淼为通讯作者。研究工作得到国家重点研发计划、中国科学院青促会及空天院自主部署等项目支持。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.compag.2025.111153

图1 AI驱动的塔基实时地块级农情监测框架

图2 几何校正结果示意图

图3 地块边界空间约束引导的种植地块智能迭代分割

图4 农田时序动态变化信息的智能识别

图5 河南新乡夏收环节农事活动实时监测

动态新闻